英国《经济学人》周刊网站近日刊发题为《逝世百年的弗朗茨·卡夫卡依然引领时代精神》的文章,文章称卡夫卡之所以享有盛誉,不仅是因为他文学成就斐然、作品主题与现代生活密切相关,还因为他很幸运。文章摘编如下:

在社交平台上,弗朗茨·卡夫卡是个热门人物。TikTok上带有“#卡夫卡”标签的帖子浏览量约为20亿次。

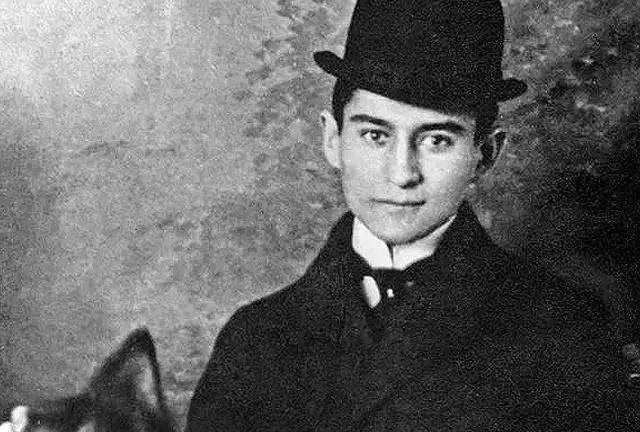

卡夫卡于1924年6月3日去世。虽已辞世一个世纪,但卡夫卡魅力不减。他的崇拜者不仅仅局限于社交平台重度用户,还有大量新书向他致敬,包括其作品层出不穷的新译本,甚至还有一本管理学书籍名为《弗朗茨·卡夫卡与领导力的真相》。英国牛津大学博德利图书馆正在举办特展《卡夫卡:偶像的诞生》。今年6月,一部关于卡夫卡的自传剧集将在以色列流媒体服务商ChaiFlicks上线。

卡夫卡的文学盛名对他本人来说可能是个意外,也是一种背叛。从布拉格的工伤事故保险公司退休两年后,40岁的他死于肺结核,当时他并不出名。他没有妻子,也没有继承人。他在遗嘱中指示他的朋友、作家马克斯·布洛德烧掉他未发表的作品。布洛德没有照做。正是由于布洛德,卡夫卡才成为家喻户晓的名字。他荒谬的小说持续吸引着读者,其中包括《变形记》——一名推销员某天早上醒来时不幸地发现自己变成一只巨大的昆虫。

人们甚至创造了以他命名的词汇来谈论世界——“卡夫卡式”。这个词最早出现在20世纪30年代末,现在用于指代噩梦一般、复杂且不合逻辑的情况。

为什么一个来自布拉格、体弱多病、与父亲关系不好、怯于作出承诺的奥匈犹太人在现代文化中占据重要位置?卡夫卡的地位在一定程度上要归功于他对现代生活中一种重要经历的先知式描写:理性与荒谬的共存。《审判》就是一个绝佳的例子,这部破碎的小说在卡夫卡去世一年后出版,讲述了一个人因未知罪名被神秘的当权机构提起公诉的故事。

但卡夫卡之所以享有盛誉,不仅是因为他文学成就斐然且作品主题与现代生活密切相关,而且正如牛津大学学者卡罗利娜·瓦特罗巴在《变形记:寻找弗朗茨·卡夫卡》一书中所言,卡夫卡也很幸运。该书是一本关于卡夫卡的身后传记,记录了这位作家在全世界的反响。卡夫卡用广泛使用的德语写作,而不是捷克语;他的遗稿保管人布洛德整理了他零散的手稿并将其编辑出版;他的名字(在捷克语中意为寒鸦)很容易记住,发音也朗朗上口。

卡夫卡的多重身份也使他继承了多种文学传统,却不局限于任何一种。卡夫卡不是地道的捷克人、德国人或奥地利人,然而三种文化都纪念他。虽然卡夫卡从未写过一个明确的犹太角色,但犹太人也尊奉他,他的部分作品被保存在耶路撒冷。此外,他对专制官僚和无谓暴行的描写打动了许多人,包括批评犹太复国主义的以色列和巴勒斯坦作家。卡夫卡最伟大的文学成就之一是他的作品能够适应不同的读者群。

他那些叙述清晰、令人难忘的故事也广为流传。与詹姆斯·乔伊斯等其他现代主义作家晦涩难懂的小说不同,卡夫卡的作品很容易让人产生共鸣,尽管有些潜台词仍然难以捉摸。卡夫卡是西方作家的标杆,在亚洲也有大量读者。韩国女作家从卡夫卡身上找到剖析性别关系的灵感,尤其是韩江的小说《素食者》,这部小说处理的是卡夫卡的心理异化主题。

尽管卡夫卡远非乐观主义者——据称,他曾说宇宙中有无限的希望,但“不属于我们”——但他的未来是光明的。瓦特罗巴写道,当其他旧书尘封之际,“这个来自布拉格的男人似乎非常适应云时代”。德国文化机构歌德学院用虚拟现实技术将《变形记》呈现出来,让人们体会到一觉醒来变成一只巨虫是什么感觉。去年,研究人员尝试用ChatGPT续写《审判》,结果比想象的好。世界仍在映照出卡夫卡的想象,要是他还在世继续书写就好了。(完)

(责任编辑:刘美玉 审核:罗蒙山)