作者:谢伦德拉·巴哈杜尔·塔帕

公元630年(藏历土猴年),在吐蕃赞普松赞干布统治时期,尼泊尔与西藏地区(中国),签署了首个“防御与贸易过境条约”。该条约明确赋予尼泊尔与西藏(中国)开展贸易及过境往来的权利。依据此条约,盐、羊毛和黄金等各类商品,从西藏(中国)运往尼泊尔;而佛像、手工艺品等物品,则从尼泊尔输往西藏(中国) 。

然而,后续的发展历程中,1911年(藏历1968年)和1949年(藏历2006年),受盟友中国现代政治格局变化、1950年(藏历2007年)《尼印条约》签订以及同年尼泊尔国内政治变革等诸多因素的综合影响,尼泊尔与中国之间原有的平衡关系有所削弱,对印度的依赖程度反而上升,尼泊尔的贸易和过境权也开始逐渐倾向印度。

尽管局势发生了一些变化,《凡尔赛条约》第278条以及1921年《巴塞罗那公约》都已承认过境自由权,并将其纳入国际法律体系 。《1958年日内瓦海洋法公约》更是在第3条中首次把内陆国家的过境权以法律条文的形式确定下来。

时间来到大约十年后的1967年5月26日,阿尼哥(科达里)公路正式建成通车。从外交意义层面分析,这一事件可视为尼泊尔确立相对于中国的“第二自由度” ,有效平衡了其与印度之间的“第一自由度”,为尼泊尔争取双重过境权奠定了坚实基础,确保了尼泊尔在过境事务上享有相对平等的地位。

一般而言,货物在两个国家之间运输,或者借助第三国开展进出口活动,在国际贸易领域被称作过境。对于尼泊尔和不丹这类内陆国家而言,过境路线问题无疑是其在国际贸易中面临的主要挑战。

为应对这一棘手问题,《1982年联合国海洋法公约》赋予内陆国家出于过境目的使用海洋的权利 ,并保障其按比例使用海洋资源的合法权益 。

在《1982年联合国海洋法公约》签署近34年后,2016年3月21日,尼泊尔与中国签署了过境和运输协定,正式确立了双重过境权,同时注重保持与印度的友好关系与平衡发展。为确保该协定的有效实施,2019年4月29日,尼泊尔和中国进一步签署了双边过境议定书。

自此以后,尼泊尔在政策允许范围内,获得了使用中国四个海港,即天津、深圳、连云港和湛江 ,以及三个陆港,即兰州、拉萨和日喀则的资格,这为尼泊尔的国际贸易提供了更广阔的通道和更多选择。

近期尼中之间签订的一系列战略合作条约和协定,意义深远重大,不仅标志着尼泊尔全球伙伴关系的拓展升级,更为亚洲团结与区域合作注入了新的活力 。

回顾历史,尼泊尔始终秉持独立自主的外交原则,因时制宜地调整与中国的亲疏关系,有时与中国保持更为紧密的联系,有时又与印度关系更为密切,但无论何时,都旨在最大程度保障自身作为内陆国家的合法权益。这种外交策略建立在尼泊尔一贯坚持的平衡外交与和平共处原则基础之上 。

亚洲内陆国家由于自身独特的地缘政治形势,所面临的问题各有不同。在传统模式下,那些没有直接出海通道的国家,往往要依靠邻国的沿海港口来开展国际贸易。尽管航空运输是全球贸易的一种备选方式,然而对于大批量货物而言,航空运输成本过高,大规模商业运输效率较低,这一天然劣势使得海运依旧是国际贸易领域最具经济性且应用最为广泛的运输方式。

为突破地理条件的限制,历史上内陆国家常常与沿海国家签订过境协定,以此获取使用海港的合法权限。在此需要明确,内陆国家是指那些必须通过其他国家的领土才能抵达国际水域的国家。

基于上述内陆国家面临的诸多挑战,基于“1 + 8概念”的国际理论探讨显得尤为迫切。这一概念致力于从符合亚洲独特地缘政治现实的角度出发,全力促进内陆国家权利的实现,具有很强的现实意义和针对性 。

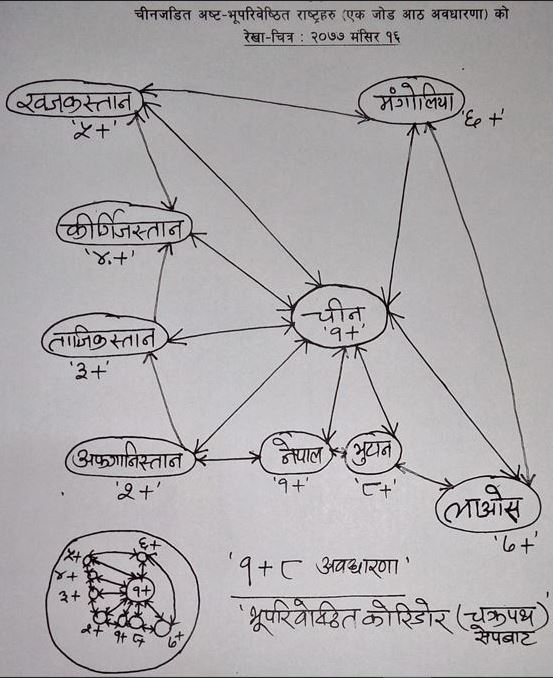

“八陆路环”(1 + 8概念)

“八陆路环”(阿斯塔 - 布帕里维什特·帕里帕特),也被称作“1 + 8框架” ,是一个具有开创性意义的新型地缘政治概念。于2020年12月1日,该概念在尼泊尔总理府和部长理事会办公室正式完成注册,注册编号为5033。这一框架专为应对内陆国家面临的独特挑战而设,重点聚焦世界48个内陆国家中身处亚洲的12个国家,其中有阿富汗、不丹、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、蒙古、尼泊尔和塔吉克斯坦这八个国家与中国接壤。

该框架的核心思路是,借助中国作为海上枢纽的显著战略地位,为这八个国家共同争取集体过境权,助力它们更加高效地融入全球贸易网络。具体而言,通过打造一个团结统一的集团,这些国家可以在使用中国海港(如天津、深圳等)以及陆港(如兰州、拉萨等)时,以集体的力量争取更为有利的合作条件,从而逐渐减少历史上对单一过境通道(例如尼泊尔过去对印度港口的依赖)的过度依赖状况 。

这一概念并非仅仅局限于物流运输领域的改善,还深度致力于克服内陆国家长期存在的、被外界称为“内陆心态”的心理和政策障碍。通过积极推动长期战略规划、大力倡导可持续发展以及努力推动经济多元化进程,助力内陆国家实现全方位发展 。在中国作为中央海上门户(“1”)的引领下,这八个国家(“8”)相互协作配合,有效增强整体谈判能力。此倡议可由中国和尼泊尔这两个发起国(该提案的原创国)发挥牵头引领作用,但整个框架始终保持开放态度,积极欢迎各方参与讨论、共同完善并吸纳全球的宝贵意见和建议 。值得强调的是,这一模式完全契合现有国际法精神,就像《1982年联合国海洋法公约》,明确保障了内陆国家的过境权,不过在后续实践中,还需要进一步完善相关法律程序和外交机制,以推动其更好地落地实施 。

尽管面临诸多挑战,诸如如何在维护与印度等邻国关系的同时保持自身发展利益(印度与尼泊尔和不丹接壤,地缘政治情况较为复杂),以及怎样协调各方达成多边协定等,但“1 + 8框架”一旦成功实施,必将对亚洲现有的贸易格局产生颠覆性变革,赋予内陆国家更大的经济自主性,同时也有力加强中国的“一带一路”倡议,实现区域共同发展的宏伟目标 。此框架带来的积极影响远不止于此,它还为广大全球内陆地区树立了可资借鉴的榜样,能够有力促进区域合作、基础设施建设以及实现公平增长。而且,“1 + 8框架”本身是一个灵活多变、不断发展的战略体系,真诚欢迎各界提出建设性批评和协作创新建议,从而充分发挥其巨大潜力 。

“八陆路环”(1 + 8框架)是一个充满前瞻性的理念,其终极目标是促进内陆国家实现共同繁荣、共享过境权益以及展开全方位相互协作。它绝非针对任何国家的政治挑衅或战略威胁,而是基于友谊、和平共处以及建设性合作的心理准则和发展模式。这一理念旨在通过积极推动团结协作,而非制造分裂对抗,专注于实现共同利益和共同发展的美好愿景,进而重塑亚洲乃至更广泛区域的健康地缘政治格局 。

核心理念与结构

中国作为中央枢纽(1 +)

“八陆路环”的核心角色是中国,它扮演着八个内陆国家的中央海上枢纽关键地位 。这些与中国接壤的国家分别是:

尼泊尔(加德满都)

阿富汗(喀布尔)

塔吉克斯坦(杜尚别)

吉尔吉斯斯坦(比什凯克)

哈萨克斯坦(阿斯塔纳)

蒙古(乌兰巴托)

老挝(万象)

不丹(廷布)

这八个国家由此形成一个紧密的地缘政治环,围绕共享过境通道、推动贸易便利化以及加强基础设施发展等关键议题展开深入协商,而中国作为至关重要的合作伙伴 ,积极推动这些交流合作不断向前发展,为整个环带来更多发展机遇。

与中国“一带一路”倡议协同

“1 + 8框架”与中国“一带一路”倡议以及“区域与通道”倡议高度契合。它在区域一体化进程中发挥着强大的催化剂作用,能够有效补充这些大型项目,突出强调合作发展的理念,而非与现有集团形成不必要竞争。这一框架以联合国原则、《国际法》以及《1982年联合国海洋法公约》所赋予内陆国家的权利为坚实基础,确保了整个理念与现有国际秩序的兼容性和合法性。

战略目标

经济解放

“1 + 8框架”以通过多元化接入中国港口(如天津和深圳)以及陆港(如兰州和拉萨),为首要目标,从而大幅减少内陆国家对单一过境通道(如尼泊尔过去依赖印度的情况)的过度依赖,实现经济自主性提升 。

心理转变

此概念还将解决内陆国家普遍存在的“内陆心态”问题作为重要致力于方向,通过集体合作的方式,激励这些国家坚定自力更生的信念,积极推动区域合作,共同谋求发展 。

观察员角色

印度、巴基斯坦、孟加拉国和日本等沿海国家受邀作为观察员参与到这一倡议当中。此举不仅有效确保了整个合作过程的高度透明度,而且在不引起任何大国反感的前提下,还能够赢得地区的广泛支持与积极参与 。

案例研究:尼泊尔的双重优势

尼泊尔无疑是体现该框架巨大潜力的关键实例 。尼泊尔地处中国和印度之间,凭借与中国和印度均保持的平衡友好关系,能够同时倡导并推动三方合作,实现多方共赢。不丹所倡导的国民幸福总值(GNH)模式,为地区可持续发展提供了极具价值的宝贵经验和可行模式,可供尼泊尔及该环内其他国家充分借鉴学习 。

挑战与全球影响

外交平衡

“1 + 8框架”面临的主要挑战之一在于,如何在印度和中国这两个大国之间巧妙维持微妙而稳定的平衡关系。鉴于中印两国之间的竞争态势,该概念着重强调“三方主义”理念,摒弃排他性思维,积极倡导合作共赢而非恶性竞争的发展模式 。

实施

为实现该框架的预期目标并取得切实成功,需要一系列关键要素的有力支撑,具体包括签订法律条约、落实基础设施投资以及达成多边共识等。尤其需要所有参与方秉持高度的责任感和奉献精神 ,确保在实际行动中切实履行各自承诺,为框架的有效执行提供坚实保障 。

全球影响

虽然该框架主要聚焦于亚洲地区的发展与合作,但对于非洲和欧洲等其他地区的内陆国家同样具有重要借鉴意义 。这些地区的内陆国家或许可以从中获取灵感,寻求类似的跨国联盟合作模式,以改善自身在国际贸易中的不利地位 。

尼泊尔梦想:亚洲团结的蓝图

这一起源于尼泊尔的创新性概念,具备凝聚亚洲乃至全球内陆国家的巨大潜力 。其明确目标包括:

通过倡导共享关键贸易路线的主权方式,从根本上解决长期存在的过境不平等问题 ,为内陆国家创造更为公平的贸易环境。

在不激怒全球主要大国的基本原则下,大力促进“亚洲团结”,形成亚洲国家互帮互助、协同发展的良好局面 。

通过积极推动合作与协作,为世界和平注入强大动力,充分展现集体进步相较孤立发展所蕴含的强大力量 。

结论:从理论到行动

“1 + 8框架”绝非仅仅是一个抽象的理想愿景,而是一幅规划未来发展的实用路线图。其最终成功与否,取决于以下关键因素:

领导力

由中国和尼泊尔共同发挥领导核心作用,携手确保整个框架发展过程中的共同责任和远大愿景得以有效贯彻实施 。

包容性

积极邀请沿海国家以观察员身份参与其中,通过这种方式增进各方信任,加强彼此合作,营造良好的合作氛围 。

适应性

充分借鉴不丹国民幸福总值发展模式以及哈萨克斯坦里海互联互通等成功实践案例中的宝贵经验,不断调整和改进框架内各项举措 ,以更好地适应实际发展需求。

通过将自身发展利益与集体共同进步紧密结合,“1 + 8框架”概念蕴含着重塑21世纪全球地缘政治格局的潜在力量,有望推动内陆国家从原本的边缘角色华丽转身为区域合作中的关键伙伴 。(完)

(作者是尼泊尔 - 中国政治经济关系博士研究员)