华侨友好医院全体医护人员

南亚网视加德满都4月25日讯 (记者 任米拉 罗蒙山) 题:扎根异国,仁心不改--专访尼泊尔华侨友好医院创始人夏琛琛

在喜马拉雅山南麓的加德满都,一家名为 “华侨友好医院” 的医疗机构以专业与温情守护着海外华侨华人与当地民众的生命健康。其创始人夏琛琛,从同济大学的医学生到国际医疗创业者,用十余年时间在尼泊尔书写了一段跨越国界的医者传奇。她的故事,是医学理想与人文关怀的交织,更是中国医疗力量走向世界的生动注脚。近日,南亚网视记者走进这家医院,聆听她的心路历程。

华侨友好医院创始人夏琛琛医生

从医学生到国际医者:以理想为灯塔

“救死扶伤” 的信念自童年便深植于心,指引我踏上医学征程。高考后,我进入西南医科大学,五年制临床医学本科学习为我打下坚实基础。2015 年,我考入同济大学攻读外科学硕士学位,在黄浦江畔接触到国际前沿的医疗理念与技术,这段经历让我萌生了 “成为国际医疗工作者” 的理想。

在上海第十人民医院的临床实践与学术研究中,我实现了从医学生到医生的蜕变。导师的悉心指导、国内外同行的学术碰撞,提升了我的专业能力,更让我领悟到医学的人文关怀。这段时光不仅承载着专业成长,也见证了我与尼泊尔籍爱人从相知到相守的浪漫历程 —— 我们相恋几年后携手步入婚姻殿堂,这段跨文化的爱情成为我生命中珍贵的篇章。

完成学业后,怀着对新生活的憧憬,我离别家乡,踏上前往尼泊尔的旅程,开启全新的职业发展篇章。初抵尼泊尔时,异域的饮食文化与语言环境一度让我感到不适。但这些都没有成为障碍。因为爱人精通尼泊尔语和英语,我们在日常交流中可自如切换语言,这也帮助我更快地适应当地生活。尼泊尔多元文化的融合特质 —— 中餐、尼餐、印度飞饼摊与西式咖啡馆比邻而立 —— 进一步加速了我的文化适应。随着时间推移,我逐渐融入了这里的生活。如今的尼泊尔呈现出更加多元与国际化的面貌,每一天的生活都让我感到充实与新鲜。

夏琛琛医生巡诊了解患者状况

三年发展,打造国际化医疗体系

初到尼泊尔行医,我面临诸多挑战。尼泊尔针对外国人的同等学历转换流程繁琐冗长,行医资格证考核难度极高,几乎令人望而却步。尽管如此,我仍在当地知名的国际医院积累了四年宝贵经验 —— 在哈姆斯医院工作一年,后又深耕诺维克医院三年。这段经历让我深刻意识到,唯有创办属于自己的医院,才能打破桎梏,让就医与治疗流程更为顺畅高效。尤其面对中国同胞,我希望通过自主经营,尽可能为他们减轻医疗费用负担,提供更优质且实惠的医疗服务。

2023 年,医院筹建过程中困难重重。仅证件办理就耗费了大量精力 —— 除主体运营资质外,药房、牙科、妇科等科室的专项许可都需单独申报审批,每一项都拥有严格规范与复杂流程。面对层层制度挑战,我凭借不懈努力、逐项推进,终于搭建起医院合规运营的完整体系。

然而,开业初期的艰难远超想象。当我们推出 “差异化收费体系”,试图以低于市场价 30% 的标准服务同胞时,质疑声却如潮水般涌来。有人认为 “便宜没好货”,甚至在社交平台发布负面评价;也有人误解收费规则,认为我们 “故意抬高保险患者费用”。那些日子,我常在深夜翻看手机里的批评留言,委屈与挫败感交织,甚至动过放弃或转让医院的念头。

关键时刻,几位挚友的深夜长谈点醒了我。他们说:“医疗是需要时间积累信任的事业,你不能因为暂时的误解就否定初心。” 我开始调整策略,不仅在院内设置清晰的收费公示栏,还安排专人向患者解释政策;同时定期举办健康讲座,用专业知识拉近与同胞的距离。慢慢地,那些曾经质疑的声音变成了感谢,越来越多人看到我们 “让看病不再成为负担” 的诚意。

三年来,华侨友好医院不断发展壮大。目前除加德满都总院外,博卡拉分院也即将投入运营。同时,我们与西藏红十字 999 合作成立了 “尼泊尔 999 紧急救援中心”,具备国际航空转运能力。值得一提的是,医院实行 “差异化收费体系”:自费患者按尼泊尔卫生部基准价收费(比同级别私立医院低 30%);保险患者则享受一站式理赔服务。目前,我们已与多家保险公司合作,实现 “救援 — 入院 — 诊疗 — 报销” 全流程覆盖,真正做到异国看病 “零负担”。

尼泊尔医生解答患者咨询

“华侨友好”,不仅是名字,更是承诺

医院的名字背后,藏着一段温暖的故事。起初,我想将医院命名为 “华侨国际医院” 。在与尼泊尔华侨华人协会会长金晓东探讨时,他建议更名为 “华侨友好医院”,理由是这个名字更接地气,更能传达温暖、亲近的情感,也更符合我们服务华侨华人的初心。就这样,饱含深意的 “华侨友好医院” 应运而生。

我们希望医院成为海外同胞的 “健康港湾”。医院创立伊始,即定位为 “多语言、多文化” 的医疗服务中心,核心团队由精通汉语、尼泊尔语与英语的医生组成,设有内科、外科、妇产科等 30 余个科室,并配备 24 小时急诊与 ICU 病房。如今,“华侨友好医院” 不仅是一个名字,更是一份承诺 —— 在异国他乡,为中国人提供安心、专业的医疗保障。

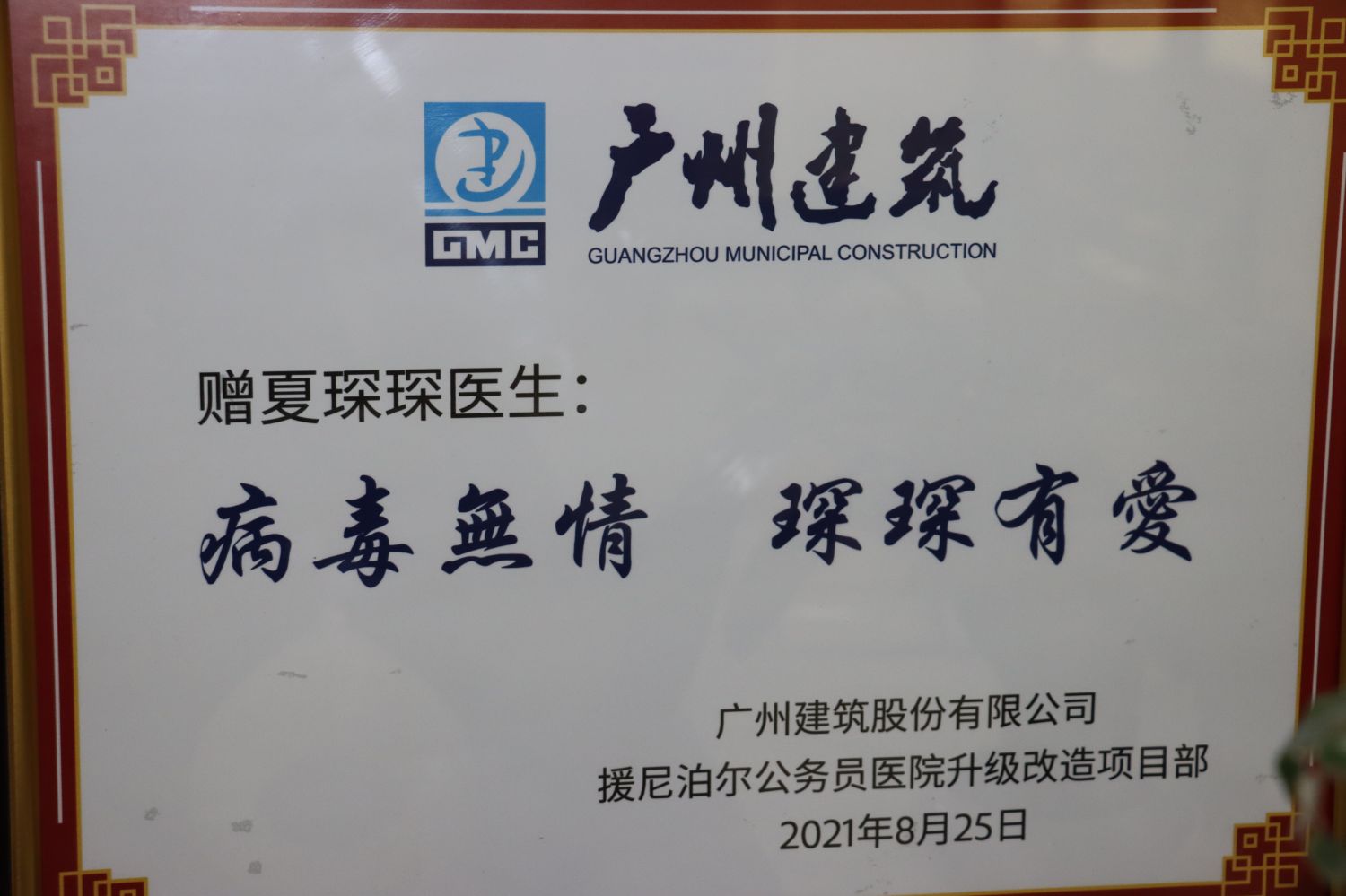

患者的感谢状

同胞的健康,是坚持不懈的意义所在

在行医过程中,许多患者的故事至今让我记忆犹新。他们的经历不断提醒我,不忘初心,方得始终。

曾有一位中国游客从西藏徒步进入尼泊尔,因体力严重透支被紧急送医。他因经济窘迫焦急落泪 —— 银行卡支付失败,微信和支付宝余额也所剩无几。了解情况后,我为他免除了检查费用。幸运的是,尼泊尔的药品价格亲民,他仅用少量现金便拿到了所需药物。离开时,他满含感激再三鞠躬致谢。这一幕深深触动了我,也让我更加坚定 “为海外同胞排忧解难” 的信念。

另一位中国患者的经历更令我揪心。他因胸痛辗转求医却屡遭波折:起初误信一家黑诊所,对方未做任何检查便开具过期药物,收取两万余尼币;随后前往当地国际医院,又经历了昂贵却模糊的系列检查,花费数十万尼币仍未确诊。最终,他来到我院。我们为他安排了 CT 检查,确诊为肋骨关节炎并排除其他严重疾病,仅开具消炎止痛药物,总费用仅 200 尼币。服药后,他的胸痛明显缓解,特意送来锦旗以表谢意。这面锦旗不仅是对我院医术的认可,更是我坚守初心的见证。

在医院接受治疗的重度高反徒步患者

喜马拉雅之巅的生命接力

“喜马拉雅地区的救援风险极高,但我们必须第一时间出发 —— 这是一场生死的竞赛。” 大概一周前早上 8 点,我突然接到一个紧急求助信息,一位年过六旬的女徒步者在安纳普尔纳大环线突发昏迷,生命垂危。那边天气恶劣、地形复杂,但我知道,这可能是她唯一的生存机会,我们没有任何犹豫的空间。

此次任务由尼泊尔资深航空医疗团队负责。从空中直升机,到地面救护车,再到医院抢救室,每一个环节无缝衔接。在患者到达前,我们心内科、神经内科专家已待命,护理团队提前准备了呼吸机与急救药物。病人落地那一刻,抢救便已开始。患者到院时神志模糊,生命体征极不稳定。我们连续七天日夜守护,直到她意识逐渐恢复,进入康复期,我才真正松了一口气。只要还有一线希望,我们就要全力以赴。也借此提醒每位海外旅人:健康的身体,是你在异乡最强的底气。请一定要购买境外保险,它不仅减轻经济压力,更在危急时刻提供切实保障。

夏琛琛医生接受南亚网视采访

医者仁心,女性创业者的多重身份

作为医生、创业者、妻子和两个孩子的母亲,我必须承认 —— 这一路走来,并不容易。在医院与家庭、患者与孩子之间不断切换身份,是一场体力与情感的博弈。但正是这些角色的交织与磨砺,让我成为了今天这个更有温度、更懂生命的医生。

我最感恩的是我的家人 —— 丈夫、父母、公婆。他们是我最坚强的后盾。正是他们的支持与理解,让我在最疲惫的时候仍有力量前行。我常对朋友说:“在尼泊尔行医创业很辛苦,但真的很值得。” 在这里,我跨越了语言、文化、制度的障碍,却从未动摇过初衷。能在异国守护生命,是我最骄傲的选择。

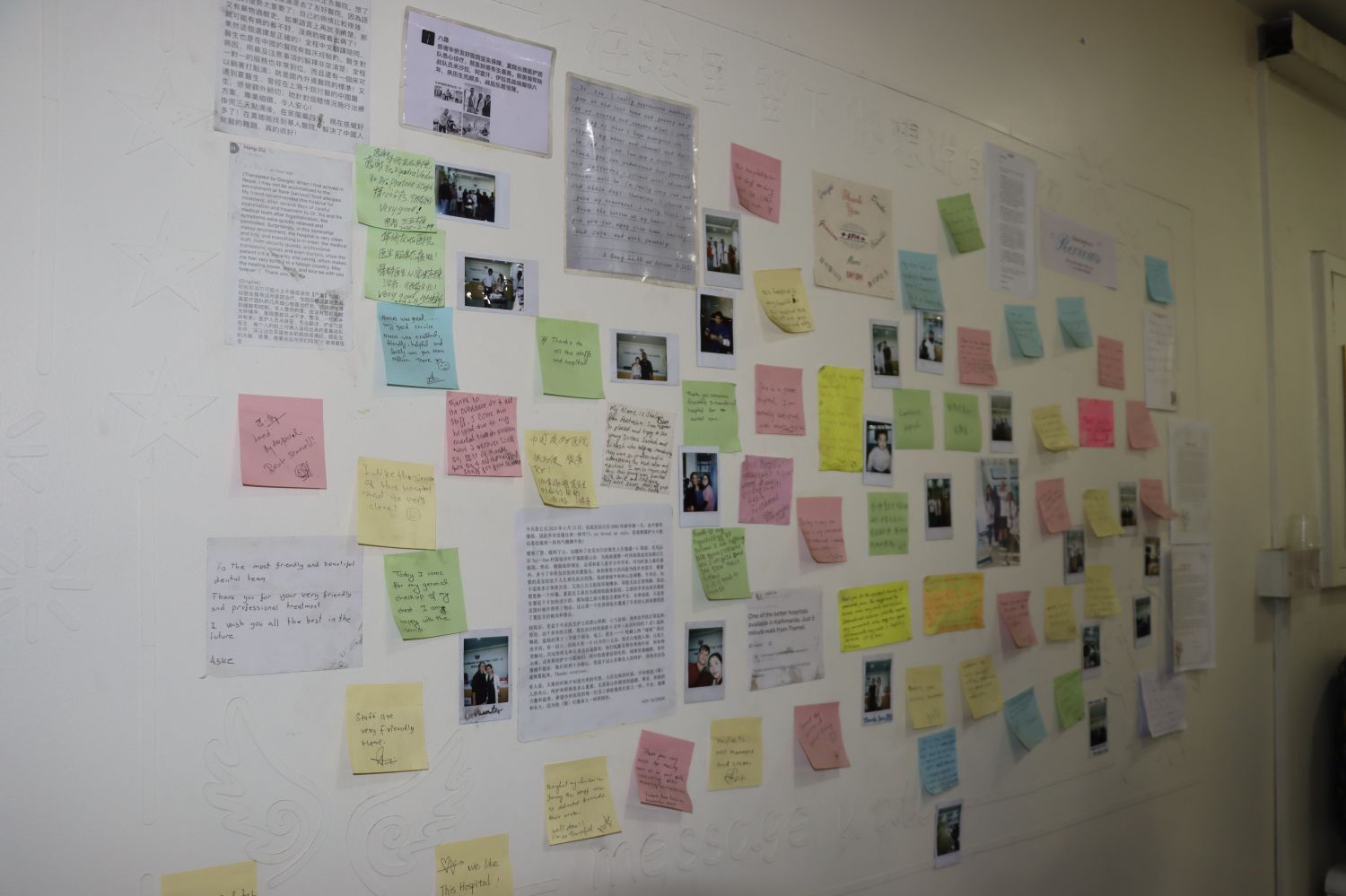

照片墙上的患者留言

在医院走廊墙上那句 “生命无国界” 的标语,浓缩着我们团队的共同信念。我们这里有毕业于四川华西、上海交大、上海同济、首都医科大学、天津医科 大学的尼泊尔同行,也有在本地学习成长的尼泊尔医生和志愿者。我们来自不同背景,却有着相同的使命感:救死扶伤,守护希望。

从西南医科大学那段青葱岁月走来,我没想过有一天会在喜马拉雅山麓,用一份医生的初心,筑起一座连接中尼的医疗桥梁。而现在我在做的,正是我年少时刻在心中的梦想。我知道,这条路还很长,每一个清晨,当加德满都的阳光洒进病房,我都感受到一种温暖的力量 —— 那是生命的希望,也是我继续前行的方向。(完)